通商국가 한국 興亡 걸린 동맹 전략

질 전쟁에 한 번도

나라 밀어넣지 않았던

영국 정치 리더십

부화뇌동 않는

냉철한 국민이

安保 기둥 된다

질 전쟁에 한 번도

나라 밀어넣지 않았던

영국 정치 리더십

부화뇌동 않는

냉철한 국민이

安保 기둥 된다

한국은 통상(通商) 국가다.

무역으로 먹고사는 나라다.

작년 한국의 교역량은

1조3000억달러에 가깝다.

한국보다 작은 나라로

한국보다 교역량이 많은 나라는

네덜란드뿐이다.

영국과 프랑스는 한국 아래다.

식민지였다가 그 식민

종주국(宗主國)을 추월했거나

근접한 나라는

영국을 넘어선 미국,

일본과 거의 비등해진 한국

두 나라밖에 없다.

한국은 통상(通商) 국가다.

무역으로 먹고사는 나라다.

작년 한국의 교역량은

1조3000억달러에 가깝다.

한국보다 작은 나라로

한국보다 교역량이 많은 나라는

네덜란드뿐이다.

영국과 프랑스는 한국 아래다.

식민지였다가 그 식민

종주국(宗主國)을 추월했거나

근접한 나라는

영국을 넘어선 미국,

일본과 거의 비등해진 한국

두 나라밖에 없다.

사람들은 성격에 맞는

직업을 찾는다.

그러나 그런 행운을 누리는

사람은 많지 않다.

오히려 직업이 성격을

만드는 경우가 대부분이다.

국가의 경우도 비슷하다.

그 나라가 무엇으로

먹고살아왔느냐가 그 나라

특유의 국민성을 형성한다.

한국은 1960년대부터

물건을 만들어 세계에 팔아왔다.

‘사농공상(士農工商)’의 신분적

위계질서에 매여 살던 나라가

‘공상(工商)’이 국민을

먹여 살리는 나라로

혁명적 탈바꿈을 한 것이다.

여전히 ‘사(士·정치인, 관리)’가

‘공상’ 위에 군림하고 있지만

지금 누리는 세계 속

한국 위상(位相)을 결정한

주체는 ‘공상’이다.

사람들은 성격에 맞는

직업을 찾는다.

그러나 그런 행운을 누리는

사람은 많지 않다.

오히려 직업이 성격을

만드는 경우가 대부분이다.

국가의 경우도 비슷하다.

그 나라가 무엇으로

먹고살아왔느냐가 그 나라

특유의 국민성을 형성한다.

한국은 1960년대부터

물건을 만들어 세계에 팔아왔다.

‘사농공상(士農工商)’의 신분적

위계질서에 매여 살던 나라가

‘공상(工商)’이 국민을

먹여 살리는 나라로

혁명적 탈바꿈을 한 것이다.

여전히 ‘사(士·정치인, 관리)’가

‘공상’ 위에 군림하고 있지만

지금 누리는 세계 속

한국 위상(位相)을 결정한

주체는 ‘공상’이다.

통상 국가는 족보가 있다.

그 중시조(中始祖)로 보통 중세 말

근대 초의 이탈리아 도시국가

베네치아를 꼽는다.

베네치아에서 네덜란드·영국을 거쳐

일본·한국으로 흘러오는 내림이다.

통상 국가의 수명은 기술 변화

주기(週期)와 맞물려 돌아간다.

기술 변화가 급격한 현대에 이르러

통상 국가의 명(命)도 짧아졌다.

남이 부화(孵化)시킨 병아리를

데려와선 이미 늦다.

제 날개로 신기술의

알을 품어야 한다.

통상 국가는 족보가 있다.

그 중시조(中始祖)로 보통 중세 말

근대 초의 이탈리아 도시국가

베네치아를 꼽는다.

베네치아에서 네덜란드·영국을 거쳐

일본·한국으로 흘러오는 내림이다.

통상 국가의 수명은 기술 변화

주기(週期)와 맞물려 돌아간다.

기술 변화가 급격한 현대에 이르러

통상 국가의 명(命)도 짧아졌다.

남이 부화(孵化)시킨 병아리를

데려와선 이미 늦다.

제 날개로 신기술의

알을 품어야 한다.

통상 국가는 대부분

평화 지향(指向)이다.

전쟁이 나면 무기를 파는

전쟁 상인 말고는 가게 문을

닫을 수밖에 없기 때문이다.

통상 국가는 정반대

특성도 지니고 있다.

바로 자신의 시장(市場)과 부(富)를

지키는 강력한 군사력이다.

험한 세상에서 담장이 허술한

부잣집만큼 털기 좋은 상대가 없다.

17세기 초 가장 부유한

통상 국가는 네덜란드였다.

영국 상인들 실력으론 네덜란드

상인을 당해내기 힘들었다.

결국 영국은 도합 4차례나

전쟁을 걸어 네덜란드를

완력으로 시장에서 밀어냈다.

통상 국가는 평화를 지향하면서도

고슴도치 갑옷을 입어야 한다.

통상 국가는 대부분

평화 지향(指向)이다.

전쟁이 나면 무기를 파는

전쟁 상인 말고는 가게 문을

닫을 수밖에 없기 때문이다.

통상 국가는 정반대

특성도 지니고 있다.

바로 자신의 시장(市場)과 부(富)를

지키는 강력한 군사력이다.

험한 세상에서 담장이 허술한

부잣집만큼 털기 좋은 상대가 없다.

17세기 초 가장 부유한

통상 국가는 네덜란드였다.

영국 상인들 실력으론 네덜란드

상인을 당해내기 힘들었다.

결국 영국은 도합 4차례나

전쟁을 걸어 네덜란드를

완력으로 시장에서 밀어냈다.

통상 국가는 평화를 지향하면서도

고슴도치 갑옷을 입어야 한다.

통상 국가가 평화를 지향한다 해서

지역 평화·세계 평화가

항상 지켜지지는 않는다.

불가피한 전쟁은 통상 국가에

‘내 편이냐 아니냐’는

선택을 강요한다.

장수(長壽) 통상 국가의 비결은

어떤 경우에도 승자(勝者)

편에 서는 것이다.

이겨도 그만 져도 그만인

전쟁이 없듯,

통상 국가에 이래도 좋고 저래도

좋은 동맹 전략은 없다.

통상 국가가 평화를 지향한다 해서

지역 평화·세계 평화가

항상 지켜지지는 않는다.

불가피한 전쟁은 통상 국가에

‘내 편이냐 아니냐’는

선택을 강요한다.

장수(長壽) 통상 국가의 비결은

어떤 경우에도 승자(勝者)

편에 서는 것이다.

이겨도 그만 져도 그만인

전쟁이 없듯,

통상 국가에 이래도 좋고 저래도

좋은 동맹 전략은 없다.

동맹 전략의 성패(成敗)는

정세 판단의 정확성에 달려있다.

어느 나라나 정세 판단은

국가 지도자나 정치인 몫이다.

불합리한 경제 정책은 나라를

쇠퇴(衰退·decline)하게 만들지만

정세 판단 착오는 나라를

추락(墜落·fall)으로 이끈다.

독일과 일본은 한때

눈부신 성장을 기록했지만

세계정세를 잘못 읽어

독일은 두 차례, 일본은 한 차례

세계대전을 일으켜 국토가

점령당하는 처지로 굴러떨어졌다.

그래서 독일과

일본현대사를 다룬 서적엔

‘흥망(興亡·rise and fall)’

이란 제목이 많다.

동맹 전략의 성패(成敗)는

정세 판단의 정확성에 달려있다.

어느 나라나 정세 판단은

국가 지도자나 정치인 몫이다.

불합리한 경제 정책은 나라를

쇠퇴(衰退·decline)하게 만들지만

정세 판단 착오는 나라를

추락(墜落·fall)으로 이끈다.

독일과 일본은 한때

눈부신 성장을 기록했지만

세계정세를 잘못 읽어

독일은 두 차례, 일본은 한 차례

세계대전을 일으켜 국토가

점령당하는 처지로 굴러떨어졌다.

그래서 독일과

일본현대사를 다룬 서적엔

‘흥망(興亡·rise and fall)’

이란 제목이 많다.

그 반대 경우가 영국이다.

영국은 자신이 참전한 전쟁에서

통쾌하게 이긴 적이 없는 나라다.

1·2차 대전은 물론이고

나폴레옹을 몰락시킨

워털루전투에서도 간신히 이겼다.

전투 막판에 프러시아군(軍)이

전장으로 되돌아오지 않았다면

영국 명장(名將) 웰링턴은

패전 장수가 됐을 것이다.

그 반대 경우가 영국이다.

영국은 자신이 참전한 전쟁에서

통쾌하게 이긴 적이 없는 나라다.

1·2차 대전은 물론이고

나폴레옹을 몰락시킨

워털루전투에서도 간신히 이겼다.

전투 막판에 프러시아군(軍)이

전장으로 되돌아오지 않았다면

영국 명장(名將) 웰링턴은

패전 장수가 됐을 것이다.

그보다 중요한 영국 특징은

20세기 초까지 한 번도 전쟁에서

진 적이 없다는 사실이다.

국가 지도자와 정치인이

정세 판단을 그르친 적이

없었다는 뜻이다.

경제는 쇠퇴해도 국가 지도자와

정치인들 안목(眼目)은

교활하다 할 만큼 노회(老獪)했다.

질 듯싶은 전쟁에

영국을 밀어 넣지 않았다.

영국사에 ‘쇠퇴’라는

단어는 자주 나와도

‘추락’이란 단어가

드문 이유이기도 하다.

그보다 중요한 영국 특징은

20세기 초까지 한 번도 전쟁에서

진 적이 없다는 사실이다.

국가 지도자와 정치인이

정세 판단을 그르친 적이

없었다는 뜻이다.

경제는 쇠퇴해도 국가 지도자와

정치인들 안목(眼目)은

교활하다 할 만큼 노회(老獪)했다.

질 듯싶은 전쟁에

영국을 밀어 넣지 않았다.

영국사에 ‘쇠퇴’라는

단어는 자주 나와도

‘추락’이란 단어가

드문 이유이기도 하다.

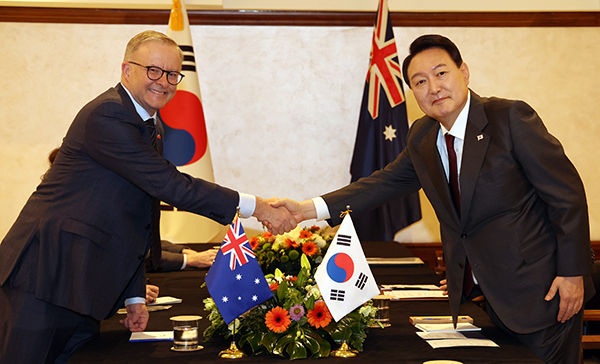

윤석열 대통령이 북대서양조약기구

(NATO) 정상회담에 참석했다.

한국이 달라졌고 세계가

급변(急變)한 것이다.

나토는 ‘중국의

위협에 대한 대응’을

전략 목표로 추가했다.

문재인 정권과 맥(脈)을

같이하는 정권이 다시 들어섰더라면

한국은 초대받지 못했을 것이다.

윤석열 대통령이 북대서양조약기구

(NATO) 정상회담에 참석했다.

한국이 달라졌고 세계가

급변(急變)한 것이다.

나토는 ‘중국의

위협에 대한 대응’을

전략 목표로 추가했다.

문재인 정권과 맥(脈)을

같이하는 정권이 다시 들어섰더라면

한국은 초대받지 못했을 것이다.

한국의 나토 회담 참석은

‘한국의 선택’을 의미한다.

선택은 의도(意圖)와 목표가

있는 행동이다.

통상 국가 한국이 흥망의

시험대에 올랐다.

한국이 가장 자신 없어 해온 부문인

‘정치와 정치인 능력’이

국가 운명을 가르게 된 것이다.

부화뇌동 않는 냉철한 국민이

전쟁에서 진 적이 없는 영국을

만든 또 하나의 요소라는

사실을 기억하자.

한국의 나토 회담 참석은

‘한국의 선택’을 의미한다.

선택은 의도(意圖)와 목표가

있는 행동이다.

통상 국가 한국이 흥망의

시험대에 올랐다.

한국이 가장 자신 없어 해온 부문인

‘정치와 정치인 능력’이

국가 운명을 가르게 된 것이다.

부화뇌동 않는 냉철한 국민이

전쟁에서 진 적이 없는 영국을

만든 또 하나의 요소라는

사실을 기억하자.

글 / 조선일보 칼럼 / 강천석 고문

글 / 조선일보 칼럼 / 강천석 고문

The Battle Hymn of the Republic

'시사글' 카테고리의 다른 글

| 헌법 짓밟는 악법, 헌재가 막을 차례다 (0) | 2022.07.06 |

|---|---|

| 청년이 보수에게 북한을 묻다 (0) | 2022.07.04 |

| 文과 차별화, “우리는 거짓말하지 않겠다”부터 (0) | 2022.06.30 |

| 살해된 국민, 너무도 다른 두 나라 (0) | 2022.06.29 |

| 386의 변종 586, 민주화 세대 먹칠 말고 퇴장해야 (0) | 2022.06.26 |